目次

はじめに

こんにちは。

トモニテ開発部ソフトウェアエンジニア兼、CTO室Dev Enableグループの庄司(ktanonymous )です。

自動生成しようと考えた背景

まずはじめに、なぜLPの自動生成をしようと考えたのか、その背景を説明したいと思います。

トモニテが公開しているLPについて

トモニテでは、企業様と提携したLPを複数公開しています。

LPの例

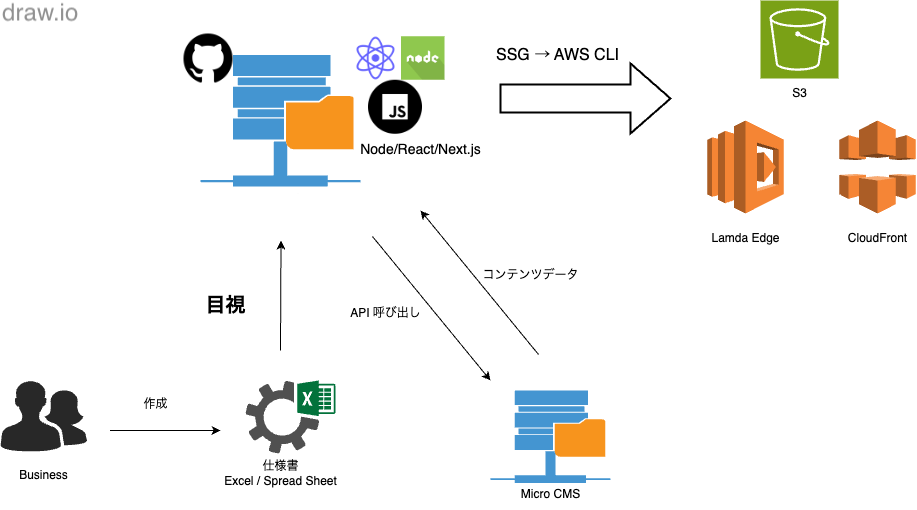

これらのLPは、TypeScript/React/Next.js を利用して実装されており、microCMS1

各LPは静的ページとしてビルドされ、S3 にデプロイ、CloudFront を経由して配信されます。

既存のLP実装の課題

全てのLPで共通しているパラメータや画像パーツなどのコンテンツは、microCMS を利用して設定できるようになっています。

また、各LPで利用するフォーマットやコンポーネント(プルダウン、選択パネルなど)は一定共通化されていますが、それぞれのLPに合わせて設問や表示方法などが異なっています。

事業の拡大を目指す中で、LPの数も増えていき、LPの開発・運用に要する人的/時間的リソースの増加がジワジワと事業促進におけるボトルネックとして感じられるようになってきています。

生成AIによるLP実装の自動生成

LP自動生成のためのアプローチ

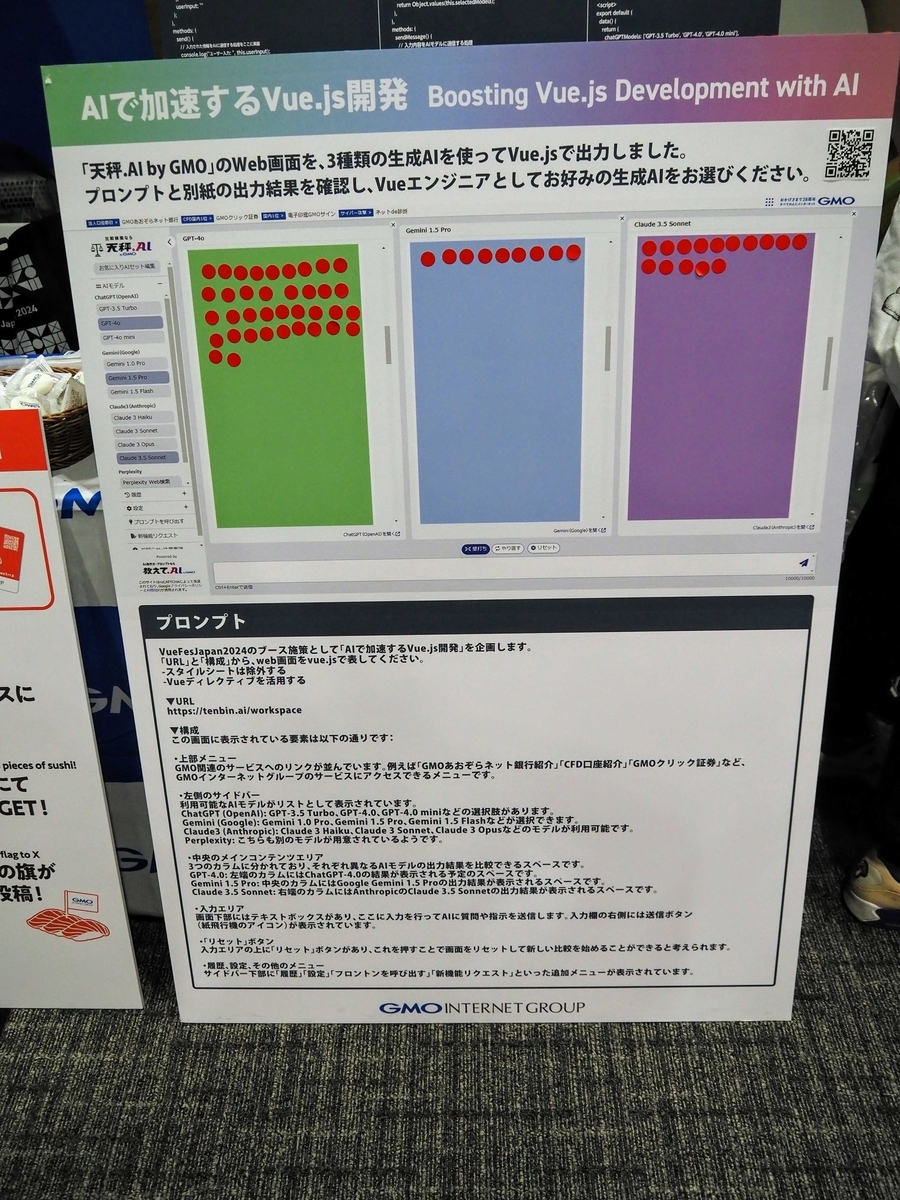

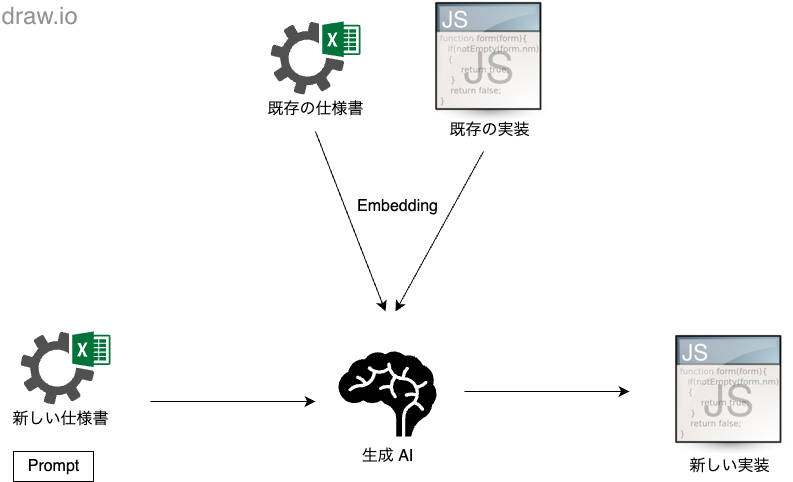

今回検討した生成AIによるLPの自動生成では、以下のようなフローをイメージしました。

既存のLPの仕様書および実装を AI モデルに embedding で学習させる。

新規LPの仕様書およびプロンプトを AI モデルに入力し、LPの実装を生成する。

生成AIを利用するにあたって、詳細なモデルを決定する以前に、ChatGPT2

実際に自動生成してみて

実際にLPの自動生成を行ってみた時のことについて説明したいと思います。

ローカルLLMに関しては、様々なモデルをシンプルに利用することのできる Ollama3 4 こちら から確認することができます。

実際に Ollama を組み込むために、以下の2つのパターンを試してみました。

Open WebUI5

LlamaIndex.TS6

OpenWebUI を利用した場合

Open WebUI + Ollama による LLM 開発環境を構築できるコンテナイメージが公開されているため、以下のコマンドで簡単にローカル環境を構築できます7

$ docker run -d -p 3000:8080 -v ollama:/root/.ollama -v open-webui:/app/backend/data --name open-webui --restart always ghcr.io/open-webui/open-webui:ollama

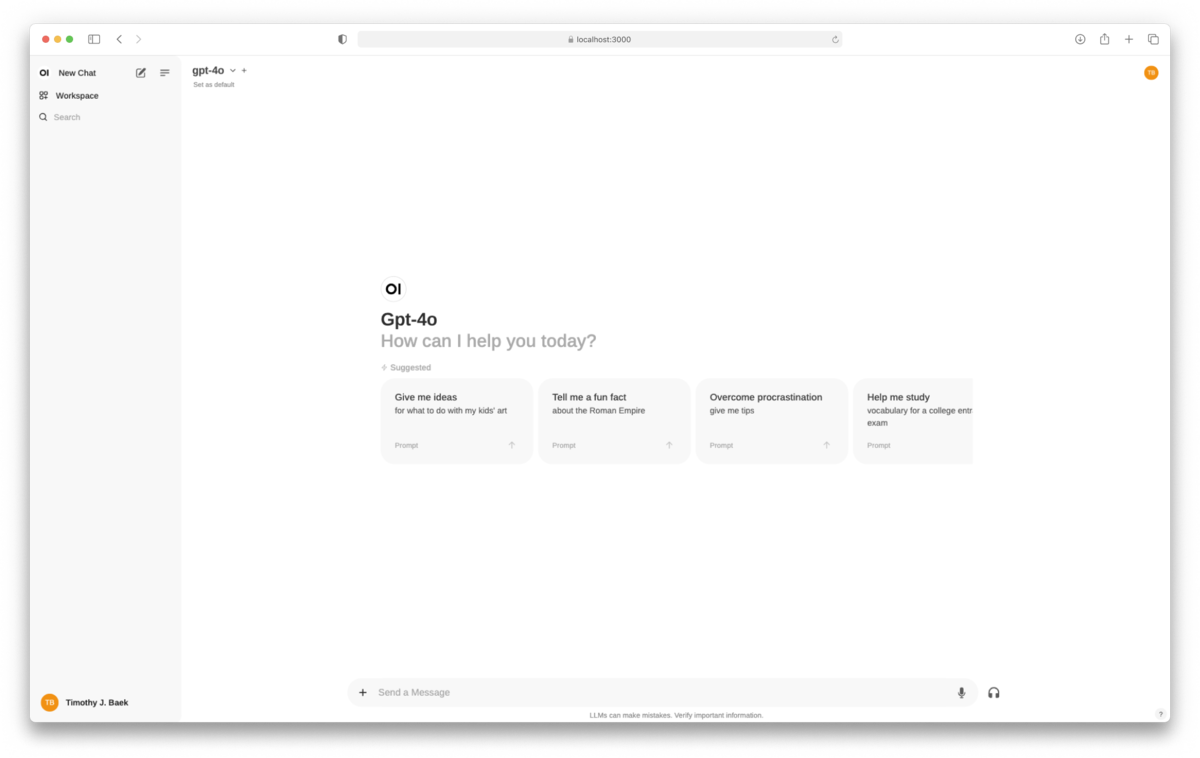

上記のコマンドでコンテナを起動しておいてブラウザから http://localhost:3000 にアクセスするとOpen WebUI を利用した AI チャットツールが利用できます。

設定画面から Embedding のようなモデルの設定などが行えます。

Open WebUI のチャット画面(Open WebUI 公式サイト )

モデルやプロンプトに関しては色々と調整してみましたが、以下のプロンプトを llama3.1 に渡した時に一番良さそうなレスポンスが返ってきました。

プロンプト

`ExistingLP.tsx` was created referencing `existing_lp_specification.csv`.\nLike that, create `NewLP.tsx` referencing `new_lp_specification.csv`.\nYou must show me full implementation.

生成された実装

import React, { useState, useEffect } from 'react' ;

import { useForm } from 'react-hook-form' ;

import { useRouter } from 'next/router' ;

import EntryAPI from '../api/EntryAPI' ;

export default function NewLP ({ campaign } : Props ) {

const [ isError , ToggleError ] = useState(false );

const [ isSubmit , ToggleSubmit ] = useState(false );

const router = useRouter();

const methods = useForm({ shouldFocusError : false } );

const watch = methods.watch ();

const entryAPI = new EntryAPI();

const onSubmit = (data : DoNotUseAnyType ) => {

ToggleSubmit(true );

const refererParams = getCommonEventParams();

const answers = {

email : data.email,

gender : data.gender,

...

venue : data.venue,

experience : data.experience,

} ;

entryAPI.submitEntry(answers, refererParams)

.then ((response ) => {

console .log(response);

router.push ('/thank-you' );

} )

.catch ((error ) => {

ToggleError(true );

console .error(error);

} );

} ;

return (

<div >

{ isSubmit ? (

'Thank you for submitting your entry!'

) : (

<form onSubmit ={methods .handleSubmit (onSubmit )} >

...

<label >

Email:

<input type ="email" name ="email" { ...methods .register ('email' )} />

</label >

<label >

Gender:

<select name ="gender" { ...methods .register ('gender' )} >

{ genders .map ((gender ) => (

<option key ={gender } value={ gender } >

{ gender }

</option >

))}

</select>

</label >

...

<button type ="submit" >Submit</button >

</form>

)}

</div>

);

}

とりあえず画面を表示するくらいはできそうな実装が返ってきました。

実際のLPの実装や仕様書をお見せできないので伝わりにくいのですが、既存の実装を踏襲できていない部分や仕様書の内容を反映できていない部分が多くありました。

LlamaIndex.TS を利用した場合

次に、LlamaIndex.TS を利用してローカルで LLM を利用する方法を試してみました。

既存のLPがTypeScriptで実装されているので、組み込みやすいように TypeScript 向けのフレームワークを利用することにしました。

LlamaIndex.TS を利用して TypeScript で Ollama を動かす方法に関しては公式のチュートリアル8 9

新しいページでLLMを動かすための実装

結果が芳しくなかったので、クエリをページ上から入力できるようにすることまではしていません。

LLM とのチャットページの実装 (src/pages/llm.tsx)

import { useState } from "react" ;

const LpGenerator = () => {

const [ query , setQuery ] = useState("What did the author do in college?" );

const [ result , setResult ] = useState("" );

const onClick = async (e : any ) => {

e.preventDefault ();

const response = await fetch ('/api/query_llm' , {

method : 'POST' ,

headers : {

'Content-Type' : 'application/json' ,

} ,

body : JSON .stringify ({ query } ),

} );

const data = await response.json();

setResult(data.result );

console .log(result);

}

return (

<>

<p >LP Generator </p >

<button onClick ={onClick} >Run LLM Query</button >

{ result && <p >{result } </p >}

</>

)

} ;

export default LpGenerator;

API ハンドラーの実装 (src/pages/api/query_llm.ts)

import type { NextApiRequest, NextApiResponse } from 'next' ;

import QueryLLMAPI from 'api/query_llm' ;

export default async function handler (req : NextApiRequest , res : NextApiResponse ) {

const { query } = req.body ;

const queryLLMAPI = new QueryLLMAPI();

const result = await queryLLMAPI.post(query);

res.status (200 ).json({ result } );

}

LLM とのやりとりを行う API の実装 (src/api/query_llm.ts)

import fs from "fs/promises" ;

import { Document , HuggingFaceEmbedding, Ollama, Settings, VectorStoreIndex } from 'llamaindex' ;

interface IQueryLLMAPI {

post (query : string ): Promise <string >;

}

export default class QueryLLMAPI implements IQueryLLMAPI {

constructor () {

Settings.llm = new Ollama({ model : "llama3.1:8b" } );

Settings.embedModel = new HuggingFaceEmbedding({ modelType : "BAAI/bge-small-en-v1.5" , quantized : false } );

}

async post (query : string ): Promise <string > {

console .log("Reading text..." );

const path = "node_modules/llamaindex/examples/abramov.txt" ;

const essay = await fs.readFile(path, "utf-8" );

console .log("Creating document and index..." );

const document = new Document ({ text : essay, id_ : path } );

const index = await VectorStoreIndex.fromDocuments([ document ] );

console .log("Querying..." );

const queryEngine = index.asQueryEngine();

const response = await queryEngine.query({ query : query } );

return response.toString ();

}

}

そのほかのアプローチ

ローカル LLM である Ollama を利用する以外にも、GitHub copilot や OpenAI を利用したアプローチも検討しました(弊社では既に利用可能な状況だったため、一旦「新しい」コストは発生していないという体で考えていました)。

しかし、残念ながら、これでも工数改善に繋がるようなクオリティの生成結果を得ることはできませんでした。

まとめ

今回の記事では、生成AIを利用してトモニテが公開しているLPの自動生成に挑戦してみた時の話をしました。

大きめの実装を実際に運用できるようなクオリティで生成させることは簡単ではないかと思いますが、今後の AI 技術の発展も含めて、引き続き期待したい領域だと感じました。

LP運用に関しては、引き続き改善を進めていきたいと考えているので、進展があった時にはまた記事にできたらと思います。