データ&AIチームでデータエンジニアを担当している塚田です。

はじめに

エブリーではデータ基板の活用の方法としてRedashとAmazon QuickSightを利用しています。

ビジネス職でもSQLを使ったデータ取得・分析は一定程度できる状況ではありますが、まだまだ利用するにあたって壁があることも事実です。

今回、Amazon QuickSightに搭載されている生成AIアシスタントである Amazon Q に新機能『シナリオ分析』がGAされました。

本記事では、このAmazon Q in QuickSightのシナリオ分析機能にフォーカスし、弊社サービスのデリッシュキッチンの検索データを例にその可能性を検証します。

Amazon QuickSight とは?

Amazon QuickSight は、AWSが提供するスケーラブルでサーバーレスなクラウドベースのビジネスインテリジェンス(BI)サービスです。

様々なデータソースに接続し、インタラクティブなダッシュボードやレポートを簡単に作成・共有できます。特徴として従量課金モデルで、インフラストラクチャの管理が不要な点にあります。

Amazon Q とは? (QuickSight 文脈で)

Amazon Q は、AWSが開発した生成AIアシスタントです。ドキュメントの要約やコード生成など、様々な業務を支援する機能を持っています。QuickSightにおける Amazon Q は、この生成AI機能をデータ分析に応用したものです。

具体的には、QuickSight 上で「去年の売上トップ3の製品は?」「先月と比較してコンバージョン率はどう変化した?」といった自然言語で質問すると意図を理解し、適切なデータ分析を行い、グラフや表、あるいは文章によるサマリーとして結果を返してくれます。

シナリオ分析がなぜ必要か

データを元にした分析は仮説を立てて必要なデータを集め分析し結果を出力し検証するという流れを何回も繰り返すことで実施していきます。

人間ではそれぞれのフェーズごとに時間をかけタスクを進めていきますが、 生成AIを活用した分析だと仮説を立てた時に「もし広告費をxx%増やしたら...」という曖昧な内容を「広告費というメトリクスを」「現在の値からxx%増加させる」という仮説の条件を特定し、その内容に基づいてデータやその関連性を判断し適切なデータの利用や集計を行っていきます。

また、集計したデータのシミュレーションや結果の視覚化まで幅広い対応を行うことができ、得たい結論までの道筋を自動的に出力することによって分析の幅は広がると思っています。

このような仕組みを活用することでアイデアを素早く検証したり既存プロセスの効率化が図れるようになってくると考えています。

実際に利用してみる

※今回ご紹介する機能は執筆時点で利用可能な権限やリージョンに制限がありますので、利用環境を確認した上で利用してください。

該当機能が利用可能な状態のときは左メニューにScenariosのメニューが表示され、これを選択すると右上にNEW SCENARIOのボタンがあるのでそこから新しいシナリオ分析を開始できます。

その後利用するデータを選択します。すでにQuickSightを利用していればダッシュボードのデータを使うこともできますが、手元にあるCSVなどのデータを利用することも可能です。

今回は弊社アプリのデリッシュキッチンの検索ログの集計済みデータを用いて分析してみたいと思います。

このデータは日毎の検索ワード、検索回数、1日の検索回数などが入っているデータとなります。

簡単な集計の質問を投げてみる

このように質問を投げることで英語での回答になりますが、質問に近しい分析メニューを提示してくれます。

このように質問を投げることで英語での回答になりますが、質問に近しい分析メニューを提示してくれます。

今回は質問と同じ内容のShow the top 20 most searched words in the last 7 daysを選択します。

選択するとベースのデータに対しての分析方法とともに結果が出力されます。

※元となったデータを手動で集計したところ同様の結果となっています

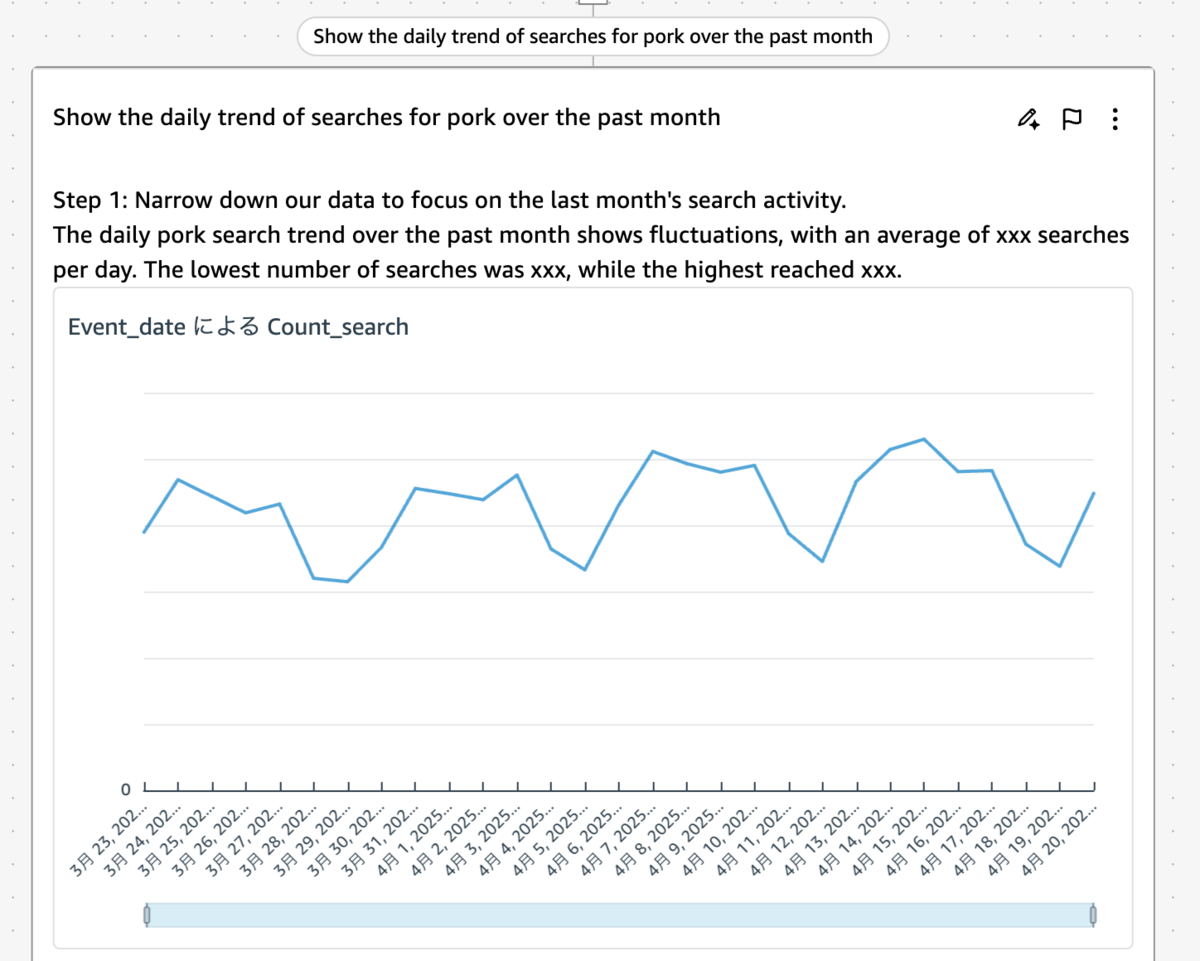

また、その結果に対して追加の分析も行うことが可能で豚肉の日毎のトレンドを追加分析すると以下のような結果となりこちらも元データと一致しています。

※データはサンプルとなるので、実際の傾向とは異なります

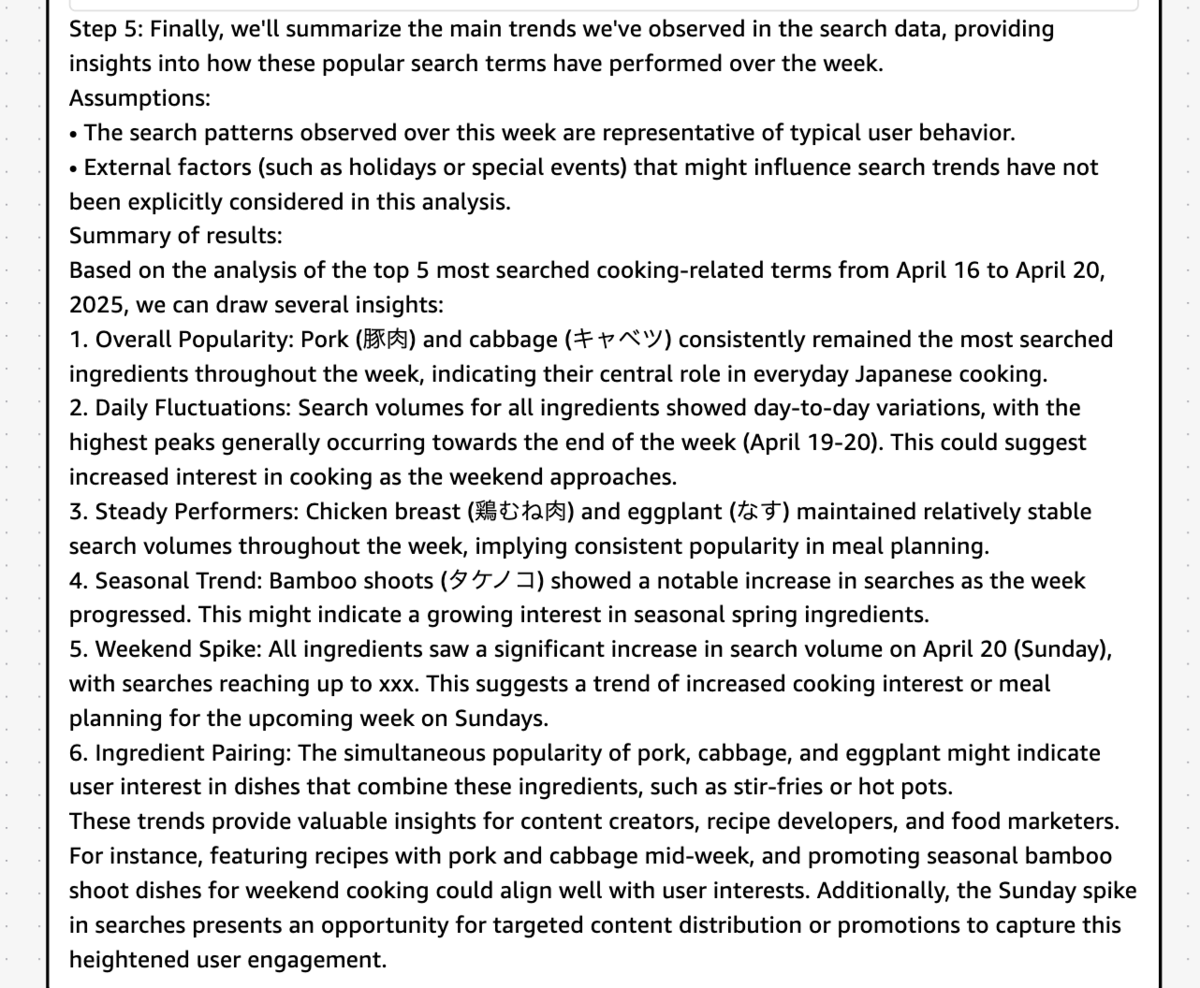

同じデータを用いた分析として過去 1 週間で最も検索された上位 5 つの検索ボリュームの傾向を出力しました。

※データはサンプルとなるので、実際の傾向とは異なります

このようにStep1からStep5の処理を経て結論まで出力されました。

分析スキルがない方でも利用したいデータが手元にあれば分析はもちろん関連した追加の示唆だしが行える状態になります。

まとめ

今回はQuickSightを例に手軽さと活用範囲の大きさを説明しましたが、これに限らず多数のツールが世の中には出ている状況です。

こういったツールにより、データ分析の専門家ではないビジネスユーザーでも、知りたい情報を迅速に、多角的に探索できるようになると考えています。 アイデアを素早く検証し、変化に即応するためのデータに基づいた意思決定が向き合いの事業の成長にも寄与できる可能性も広がります。

その中で何を使うか、どのように評価するかはそれぞれの状況によってメリット・デメリットがあるかとは思いますが、 データを安全な状態で利用することができる環境を作っていくということはデータエンジニアとして継続的に取り組んでいくべき重要な課題だと改めて認識しました。