TSKaigi 2025 に参加してきました!

目次

はじめに

Dev Enableチームのhondと庄司( ktanonymous )です。

2025年5月23日(金)、24日(土)の2日間に渡って開催されたTSKaigi 2025に参加してきましたので、イベントの様子や印象に残ったセッションをいくつかご紹介します。

各セッションのアーカイブも公開予定とのことですので、ぜひ公式サイト・YouTubeチャンネルなどをチェックしてみてください。

イベントの様子

TSKaigi 2025は、昨年のいきおいをそのままに、2days開催に拡大してのイベント開催となりました。 TypeScriptを中心にしたカンファレンスとしてTypeScriptの最新情報や活用事例などが紹介され、コミュニティの盛り上がりも感じられました。

昨年と同じく、会場には多くのエンジニアが集まり非常に盛り上がっていました。 会場内では様々なブースが設けられ、各スポンサー企業でのTS活用事例などの紹介が行われていました。

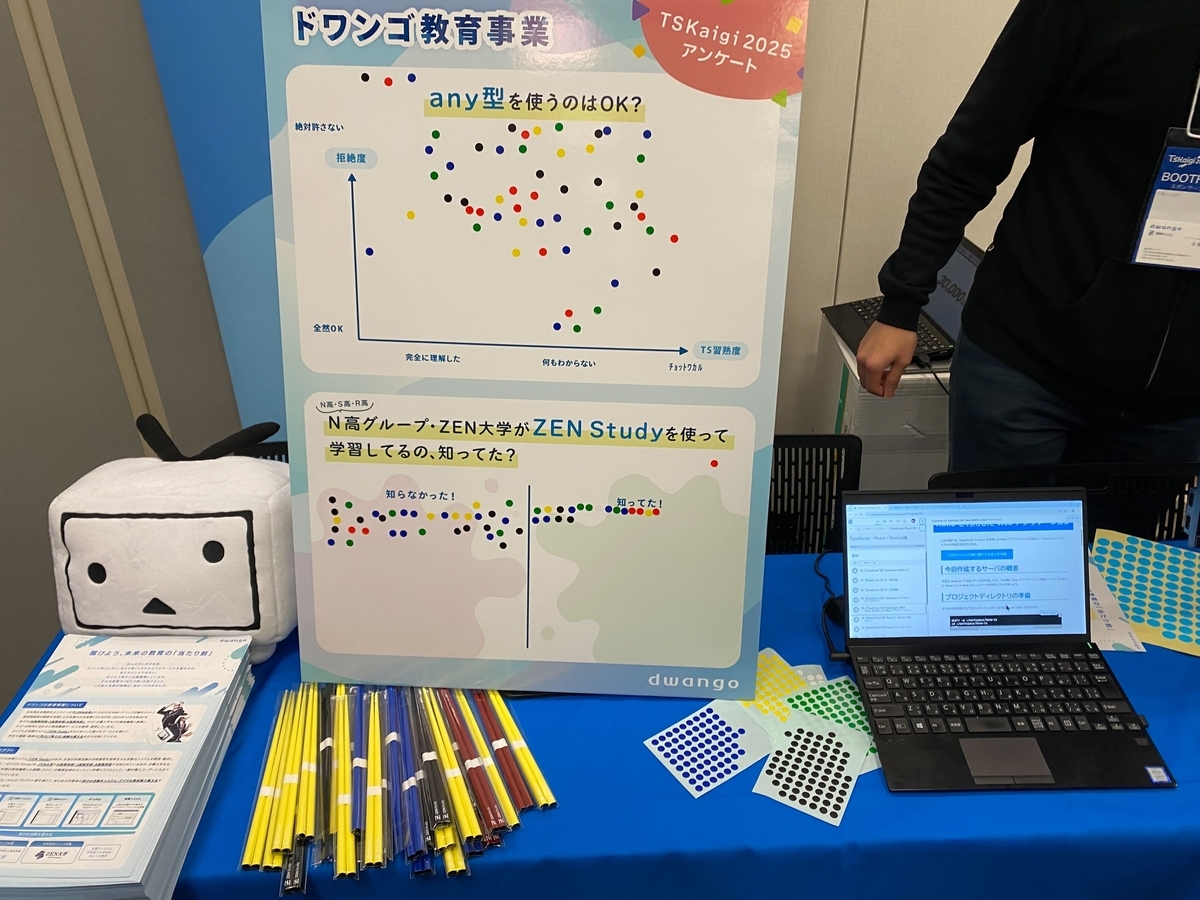

株式会社ドワンゴ様が 「any 型を使うのはOK?」というタイトルでアンケートを実施されていました。

ボード上のグラフを突き抜けて回答している方もいて印象に残っていますが、そのほかにもアンケートやTypeScriptにちなんだクイズなどのコンテンツを提供されているブースも多く、どこも盛況の様子でした。

参加レポート

The New Powerful ESLint Config with Type Safety

発表者: Anthony Fuさん レポート: hond

この発表ではLegacy ConfigとFlat Configの比較や移行方法、管理・運用していく中でのノウハウが紹介されていました。

その中でも特に管理・運用に便利なツールが特に印象に残ったので紹介していきます。

ESLint Config Inspector ESLint Config InspectorはESLintの設定がどのように設定されているか視覚的に把握するためのツールです。どのようなルールがどのファイルに適用されているかを簡単に把握することができます。

eslint-flat-config-utils eslint-flat-config-utilsはFlat Configをより簡単に管理・操作するためのユーティリティ集となっています。複数の設定を結合したり、ルールの無効化などの操作、設定のチェインを行えるようにするためのComposerが提供されています。

eslint-typegen eslint-typegenはESLintのルールスキーマから型を自動作成するツールとなっています。これを用いることでエディタでルールオプションの自動補完や型チェックを行えるのでルールの記述が容易になります。

まだ弊社ではFlat Config対応できていない部分もあるのでこれらのツールを用いて適切に管理していきたいです。

AI Coding Agent Enablements in TypeScript - エージェントを自走させよう

発表者: Yuku Kotani さん (https://yuku.dev/) レポート: 庄司

こちらのセッションでは、AIコーディングエージェントをより自律的に動かすことで、より開発者のタスクを減らしていくためのアプローチが紹介されました。

基本的な方針は、AIエージェントに探索させる「解空間を絞り込む」ということです。

これは、発表での表現をお借りすると、『「任意のTypeScript」くらいの広い解空間』から解(出力)を探索するのは精度が低くなるから、ドメインなどのプロジェクト固有の知識を与えることで探索するべき解空間を狭めようという考え方に基づいています。

解空間を絞り込むためのアプローチとして、以下のポイントが挙げられました。

- コンテキストを注入する(e.g. cursor rules など)

- 「解空間の定義」を与える

- 機械的検査

- 出力を検査して、NGな出力にフィードバックして解空間に押し戻す

また、具体的に取り組まれているアプローチとして、以下のようなものが紹介されました。

- 型情報を与えることで、解空間を絞り込む

- 静的解析や自動テストを組み込むことで、解空間を絞り込む

- デザインシステムを MCP サーバー化することで、解空間を絞り込む

生成AIは発展が著しく、いかに活用するかを模索中の方も多いかと思いますが、「解空間を絞り込む」という考え方を改めて言語化されたことは、とても納得感のある提案だと感じました。 また、30分で実装する開発者と30秒で実装するAIとでは、1分の静的解析に対するボトルネックの程度が段違いであるため、ツールチェインなどの速度もシビアになってくるという点も発表の中でも言及がありました。 そういった視点は自分自身はあまり意識できていませんでしたが、数字を見て、確かに両者の持つ時間スケールは変わってくるなと思い、とても印象に残りました。

複雑なフォームを継続的に開発していくための技術選定・設計・実装

発表者: izumin5210 さん (https://x.com/izumin5210) レポート: 庄司

こちらのセッションでは、複雑で難しくなりがちなフォーム開発について、それに対する技術選定や設計・実装の工夫について解説されました。

フォームの開発は、入力値の管理や入力に基づく状態の構築、同期・非同期処理、そして最終的な出力まで、種々の工程が絡み合うため非常に複雑になりやすいという課題があります。

発表ではまず、react-hook-formのようなフォームの管理を便利にしてくれるフォームライブラリの使用することが紹介されました。

一方で、バリデーションのようなロジックなどがUIの記述に埋もれやすいというデメリットがあるため、複雑さに対処するためにも、「構造」や「ロジック」、「振る舞い」をしっかり分離してモデリングすることが重要だと言及されていました。

加えて、zod のようなバリデーションスキーマライブラリを活用することで、UIと制約の分離や管理に対して自然と注目できるようになるメリットがあります。さらに、不要な「状態」を持たせずに「値」として扱う設計にすることで、よりシンプルで保守しやすい実装が可能になることへの言及もありました。

解決したい課題によって適切なモデルは変わってくるため、プロジェクトに応じたモデリングや技術選定・設計が重要になってくると思いました。

例示するフォームが徐々に複雑なものに置き換えていきながら具体的にどういったアプローチが考えられるのかが紹介され、フォーム開発の難しさやそれに対するアプローチの考え方を再認識できたと思います。

弊社でも複雑なフォームの開発をしている領域があるため、非常に共感できる内容で、参考になりそうなものは積極的に導入していきたいと感じました。

TS特化Clineプログラミング

発表者: mizchiさん レポート: hond

https://tskaigi.mizchi.workers.dev/

この発表では開発を行う中で実際にうまくいったプロンプト、うまくいかなかったプロンプトやそれらの考察が語られていました。

特に印象的だったものについて紹介していきます。

効くプロンプト: テスト駆動開発 (最重要)

AI自身が壊れたことを早期に検知し自己修復するためにTDDは大事とのことです。TSKaigiの他の発表でもありましたがtest等を採用せず人間が評価する方針(ヒューマンインザループ)をとると人間の評価時間がボトルネックになるのでこの方針は大事だなと感じました。特にcommit粒度を高くしていれば壊れた時点で元の状態に戻しそこから改めて作業を再開することもできると思いました。効くプロンプト: コメントによる自己記述

実装時にコードだけでなくそのコードの実装の概要をコメントで記述させることで修正を行う際に一貫性を持たせるとのことでした。個人的にも実装時と修正時で同じようなプロンプトを与えているがずれてしまうことを問題に感じていてメモリバンクを使ってAIが行った作業を思い出させようとしていましたが、コードと一対一で対応するわけではないので完全な一貫性を持たせることはできていませんでした。コメントをAIにかかせることで前述の通りAIに修正を行わせる際に一貫性が生まれるだけでなく、AIが作成したコードを人間が修正するときにもその助けになると感じました。効く: URL を読む能力 (MCP)

mizchiさんが作成したURLの先のサイトの本文抽出を行いmarkdownに変換するツールが紹介されていました。そのツールを用いて取得した内容をさらに要約してdocsに保存するとありました。cursorやgeminiではweb検索の機能はありますがそれを行うとコンテキストが膨れ上がり精度の低下を感じていたので検索、要約を明確に分けて要約した結果のみをプロンプトとして与えるのは有効な方法だなと思いました。

今回ピックアップしたもの以外にもそれぞれのプロンプトがうまくいった理由といかなかった理由を丁寧に説明されていました。また、それぞれのプロンプトがスライドに記述されていてすぐに使えるかたちになっていたのでTSKaigiが終了次第すぐ試してみようと思います!

まとめ

TSKaigi 2025は、TypeScriptを中心にしたカンファレンスとして、多くのエンジニアにとって有益な情報が得られるイベントでした。

TypeScriptの最新情報や活用事例を学ぶことができ、新しい技術やアイデアに触れることができました。

今後も、TypeScriptコミュニティの発展と、エンジニアのスキルアップに貢献するイベントとして、TSKaigiが続けられていくことを期待しています。

また、今回の参加レポートが、TypeScriptを学びたい方や、TypeScriptを活用したい方の参考になれば幸いです。

最後に

エブリーでは、ともに働く仲間を募集しています。

テックブログを読んで少しでもエブリーに興味を持っていただけた方は、ぜひ一度カジュアル面談にお越しください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!