はじめに

こんにちは、トモニテ開発部ソフトウェアエンジニア兼、CTO 室 Dev Enable グループの rymiyamoto です。

4月で社会人 9 年目に突入し、もう若手とは言えない年齢になっており驚きを隠せません。

今回は弊社での組織活性施策の一環として行っている 挑戦WEEK の効果の振り返りを行います。

社内外からこの取り組みに伴う効果を聞かれることが多くなってきたので、実施した内容や効果を振り返ることで、今後の施策に活かせればと思います。

挑戦WEEK 自体に関する情報は過去に紹介しているのでぜひご覧ください。

運営に関しても過去の記事で紹介されています。

前提

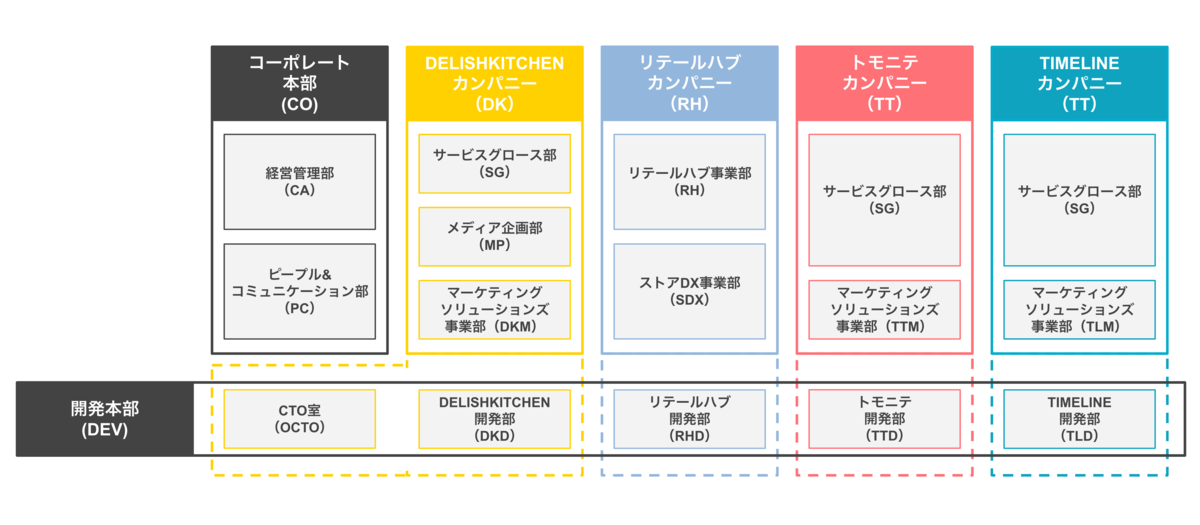

エブリーでは「デリッシュキッチン」、「リテールハブ」、「トモニテ」、「TIMELINE」の複数のプロダクトを開発しています。

その中で、開発部は各プロダクトの開発を行うチームが存在し、各チームはそれぞれ異なる技術スタックや開発環境を持っています。

例えば私の所属する「トモニテ開発部」ではサーバーサイドとフロントエンドを一括りにしたチームと、クライアントアプリ専門のチームが存在します。

また、データや AI などより専門性が高い領域に対しては横断組織が存在し、各プロダクトの開発を支援しています。

この組織体制上だと他のチームでの出来事や技術的な挑戦を知る機会が少なく、各チームのメンバー同士の交流も少ないため、ナレッジ共有やコミュニケーションの活性化が課題となっています。

そのため行っている施策の一つに 挑戦WEEK があります。

挑戦WEEK とは

挑戦WEEK とは、普段の業務から離れ、1 週間かけて技術的な挑戦に取り組むイベントです。

技術的な挑戦を通して、エンジニア個人の成長と組織の活性化を促進することを目的としています。

通常業務で抱えている課題の解決(例:パフォーマンス改善)、新しい技術の検証(例:AI 技術の導入検証)、開発環境の改善(例:CI/CD パイプラインの構築)など、普段は時間を確保しにくいテーマに集中して取り組むことができます。

直近だと生成 AI 技術を活用した機能やツールの開発が行われました。

また、他チームのメンバーの交流を深める機会にもなっています。

実施にあたって気をつけていること

まず「1 週間は事業部の施策や MTG には参加せず、集中して挑戦WEEK に取り組む」ためにするべきは、各事業部の皆様にも協力していただく必要があります。

1 週間施策を止めることは、その期間プロダクト開発が止まり売上やサービスに影響が出てしまうため、多大な影響を与えることになります。

そのため実施する内容の精査は慎重に行っており、1 週間できる最大限の成果や知見が得られるような内容に調整しています。

これまでで 5 回実施してきましたが、ただ新しい技術を試したいだけではなく、将来組織やプロダクトに貢献できるようなものを選定しています。

もちろん、完璧に作り切るものを求めるのではなく、1 週間での成果物を作成することを目的としています。

施策の流れ

挑戦WEEK ではメンバーからの提案(プロポーザル)を募集し、選定されたものをチームで取り組む形で実施しています。

- 挑戦内容の募集

- プロポーザル選定

- 投票

- チーム分け

挑戦WEEKの実施(最終日成果発表会)- 実施後アンケート

以前は各リーダーやマネージャーから提案してもらう形でしたが、参加するメンバー自ら意見を出すことで普段マネジメント層から見えてこない技術的な課題や興味を持っているテーマを知ることができ、より多くのメンバーの参加の意識が高まるようになりました。

実際に行われたもの

挑戦WEEK の実施内容は、毎回異なりますが、過去の実施内容を振り返ると大きく分けて以下のようなテーマがありました。

- 共通基盤の技術検討

- 新しい技術の検証

- パフォーマンスやセキュリティの改善

- AI やビッグデータ活用

- 異なるプロダクトのコラボレーション

普段であればコストを意識しすぎて出来なかったり、今のプロダクトのロードマップから離れてしまってタイミングが見つからなかったりするテーマに挑戦することができるため、メンバーのモチベーションも高く、普段の業務では手が出しづらいテーマを行ってきました。

実際に実施されたものに関しては以下で紹介されています。

得られた効果

技術的な挑戦を通じて、メンバー同士の技術的な知見の共有が進み、普段の業務においても新しい技術やアプローチを取り入れる機会や姿勢が芽生えてきています。事業部側でも挑戦WEEK でやってもらいたい技術検証を依頼されることもあり、挑戦WEEK の成果をプロダクトに活かす機会が増えてきました。

実際に挑戦WEEK で何度か生成 AI に対する取り組みが行われておりその中で得られた知見を基に、プロダクトに組み込むことができるようになってきました。

最初の頃は OpenAI を通して生成 AI を使ってみるところからで右も左もわからない状態ではありましたが、 挑戦WEEK を 2~3 回重ねるごとに 1 機能として実験的に作成するところまで到達できるようになってきました。

この知見を基に実際に動いているプロダクトで正式ロードマップの中で実装されるようにり、メインのプロダクトである「デリッシュキッチン」に生成 AI を活用した「デリッシュ AI」という機能が実装され、ユーザーのレシピ検索をサポートしています。

アーキテクチャに関しては以下の記事で紹介されています。

また弊社の VP of Product からの AI/LLM によって、toC 向けサービスの在り方、プロダクトの作り方に関する紹介もありますので、ぜひご覧ください。

AI/LLMでtoC向けサービスはどう変わるのか?『DELISH KITCHEN』は、「レシピ動画アプリ」から「AI料理アシスタント」へ

また開発組織のメンバー同士の交流は、初回実施した 2023 年 3 月と比較するとコミュニケーションが活発になってきており、普段の業務では関わることのないメンバー同士での交流が生まれています。一度同じチームで 1 週間過ごして開発を行うことで、戦友のような一体感が生まれ、気軽に相談しやすくなったり、他チームのメンバーと話す機会が増えています。

今見えている問題

挑戦WEEK の実施を通じて、メンバー同士の交流やナレッジ共有が進んできていますが、まだまだ問題も残っています。

出してもらったプロポーザルが精査や投票の中で、技術的な実現可能性やスケジュール、リソースなどの制約により実施できないものが多く、メンバーの意見を十分に反映しきれていない部分がありました。

実施後のアンケートから選考プロセスの見直しや、結果の伝え方を工夫することで、メンバー全員が納得できるようなプロポーザルの選定を行う必要があります。

また挑戦WEEKで生まれたものがすべてそのままプロダクトに活かせるわけではありません。実際にプロダクトに組み込むためには、現在のロードマップや仕様要件を満たす必要があります。

作成したものがそのまま使えなくても、挑戦の過程で得られた知見はプロダクトに活かすことができます。どんな挑戦をしてどんな知見を得られたかを社内外に発信することで、1 週間の事業部の施策を止めてまで行ったことの意義を感じてもらえるようにしていきたいです。

まとめ

挑戦WEEK は、エンジニア個人の成長と組織の活性化を促進するための施策として、技術的な挑戦に取り組むイベントです。

普段の業務から離れ、集中して取り組むことで、メンバー同士の交流やナレッジ共有が進み、エンジニアリング文化の醸成に寄与しています。

また、挑戦WEEK で得られた知見や技術をプロダクトに活かす機会も増えてきており、組織全体の成長にもつながっています。

大事なこととして各事業部側の皆さんに協力の上で成り立っています、改めて感謝申し上げます。

今後も 挑戦WEEK を通じて、エンジニアリング文化の醸成や組織の活性化を促進していきたいと思います。

最後に

エブリーでは、ともに働く仲間を募集しています。

テックブログを読んで少しでもエブリーに興味を持っていただけた方は、ぜひ一度カジュアル面談にお越しください!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!